Administrator

Estrategia de Reposicionamiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil

Área: Educación y Juventudes

Por: Tabata Hermida

La mañana del 24 de octubre, se realizó la presentación de la “Estrategia de Reposicionamiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil” en las instalaciones del Hotel Rio Amazonas, con la presencia de Ministerio de Educación, Fundación Esquel, Kinder not Hilfe (KNH), Grupo Faro, UNESCO, OEI y Psicólogos Educativos.

Beto Salazar Director Ejecutivo de Fundación Esquel, dijo “Nosotros trabajamos mucho y vimos la potencia que tenían los DECE, la verdad, es que una situación como atravesaban los chicos, los DECE se convertían en casi una puerta de salida por lo menos para poder tener donde cuenten las dificultades que tenían en sus casas”.

Seguido de Salazar tuvimos la intervención vía ZOOM de Daniel Cárdenas, uno de los consultores que trabajó en el diagnóstico de percepciones sobre el posicionamiento de los departamentos de consejería estudiantil previo al fortalecimiento de la estrategia. En su presentación indicó que en los alcances de la investigación realizaron la aplicación de instrumentos cualitativos y cuantitativos para determinar el nivel de posicionamiento de las funciones de los DECE, también buscan analizar la información recopilada y levantar alertas sobre las problemáticas más recurrentes, los principales hallazgos, desempeño y gestión, apoyo, entorno y ambiente u organización.

También mencionó que, con un alto nivel de posicionamiento, sus funciones se perciben muy importantes por el entorno complejo que se vive actualmente, pero con oportunidades de mejora, algunas de sus conclusiones generales son definir una brecha de contratación, evaluación por resultados y estabilidad laboral, Coordinación interna y externa para el ciclo de atención de los casos.

Lorena Peñaherrera directora nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, empezó agradeciendo a la Fundación Esquel por acompañarlos durante todo este tiempo en la construcción de la estrategia, también indicó la propuesta concreta para el reposicionamiento explicada en 3 momentos: Situación actual del sistema educativo, ¿Cómo se plantea la estrategia?, por último, la estrategia, componentes y sus ejes.

La intervención de la directora nacional concluyó con la presentación de La estrategia de reposicionamiento que está construida en dos componentes: DECE como eje principal y por otro lado la Comunidad Educativa. El DECE tiene 4 subcomponentes: la capacitación que a través de los cursos MOOC Mecapacito, una plataforma del ministerio de educación que está dirigida para la formación de los docentes, talleres y universidades, el segundo subcomponente es reconocimiento con la carrera profesional, carnetización congreso y beneficios, el tercer es subcomponente es participación a través de diseño, rediseño, priorización, el cuarto subcomponente son redes, cuidado y autocuidado y modelos de gestión de redes distritales. En la Comunidad Educativa hay 2 subcomponentes, el primero es la campaña EduCom con los roles y funciones, avances de la estrategia. El segundo componente es gestión de conocimiento, va de la mano con investigaciones, tesis, sistematizaciones de buenas prácticas.

Al finalizar el evento, los consultores dividieron a los participantes en 3 grupos para un diálogo sobre los componentes, al mismo tiempo hicieron la pregunta ¿Qué acción concreta y ejecutable, puede generar mi institución/organismos para contribuir con la estrategia? A fin de que los grupos puedan dar su contribución acerca del tema.

Informativo Dialogos Nacionales sexta edición

Estudio académico sobre el estado de la JUSTICIA ABIERTA EN ECUADOR

La presente investigación responde a un trabajo articulado que Fundación Esquel realiza en el marco de la línea de asesoría “Desarrollo de capacidades de la sociedad civil para implementar un modelo de justicia abierta en el Ecuador” gracias a la Cooperación Alemana GIZ, en el marco del Programa Ecuador SinCero. Pone a consideración de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones de educación superior, organismos de la Función Judicial y la ciudadanía en general el presente estudio que evalúa el estado de situación de la Justicia Abierta en el Ecuador.

Ecuador se encuentra a las puertas de culminar su primer Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2022, con el objetivo de avanzar hacia un plan de Estado Abierto y la oportunidad de convocar a todos los actores sociales relacionados con el sistema judicial, para unir esfuerzos y generar compromisos colaborativos que consoliden la política nacional de justicia, en consideración de los principios de transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración. El presente estudio, además, de una profunda evaluación a la realidad del sector, incorpora recomendaciones que los propios actores identifcan como claves para impulsar la Justicia Abierta en el país.

Desde el inicio de la pandemia, el sistema judicial se encuentra en permanente adaptación a la nueva realidad que presenta esta segunda década del siglo XXI. La extrema violencia que vive el país con el embate del narcotráfco, los escándalos de corrupción sin precedentes que ha vivido Ecuador en las últimas décadas y los altos índices de desconfanza de la ciudadanía en la institucionalidad pública y en las entidades de justicia en particular, conminan analizar cómo se encuentra la justicia nacional y, sobre todo, cuán articulado está el ecosistema de justicia para afrontar estas complejas realidades.

El estudio desarrolla el concepto de Justicia Abierta y la implementación de cada uno de sus pilares. Se destacan experiencias internacionales como buenas prácticas a seguir y como referentes para el análisis de la realidad nacional. Es indispensable agradecer las entrevistas otorgadas para la realización del estudio, que consolidaron la refexión de los nuevos rumbos a seguir. La Fundación Esquel continuará con su empeño de impulsar la apertura de los organismos de justicia y la democratización de los sistemas judiciales. Se espera que este estudio, marque un momento de infexión, para que, en trabajo conjunto, se promueva una agenda nacional de Justicia Abierta.

Aracelly Calderón Dávalos

Responsable de Gobierno y Justicia Abierta Fundación Esquel

Tercer Encuentro Intercultural: Amazonía aislada de centros de salud pública

La mañana del 4 de agosto de 2022 se desarrolló en Macas, el Tercer Encuentro para analizar y dialogar sobre la aplicación del Acuerdo Ministerial 0082, que indica que se deben respetar los saberes, conocimientos ancestrales y aplicarlos en los distintos centros de salud pública y hospitales del Ecuador.

El encuentro se dividió en dos partes, en la primera se dio una explicación sobre lo que implica dicho Acuerdo y en la segunda parte se desarrolló un taller para conocer las limitaciones que tienen las poblaciones para acceder a la salud pública. La convocatoria para este tercer encuentro fue realizada por Diálogos Nacionales a través de su Mesa de Interculturalidad con apoyo de la Unión Europea y liderazgo de Fundación Esquel.

En esta cita estuvieron presentes integrantes de las nacionalidades amazónicas shuar y achuar, así también indígenas del Cañar y Azuay. Además, se contó con la presencia de algunos funcionarios de la Dirección Nacional de Salud Intercultural y de la Coordinación Zonal 6 de Salud que incluye las provincias del Azuay, Cañar y Morona Santiago.

El principal problema que se ubicó en este diálogo fue las distancias geográficas que existen entre las nacionalidades amazónicas con los centros de salud pública. Según lo explicado por Julia Venegas, representante de la Dirección Nacional de Salud Intercultural, el Acuerdo Ministerial 0082 obliga a las autoridades correspondientes a encontrar soluciones a la movilización de las personas enfermas y dar albergue a sus acompañantes.

Venegas también insistió en que cada centro de salud debe tener un traductor para entender las necesidades de las nacionalidades y pueblos indígenas. Así también aclaró que este Acuerdo Ministerial obliga a que las casas de salud tengan a disposición de los pacientes la medicina tradicional, ancestral y alternativa. “Las mujeres que van a dar a luz, pueden elegir de qué forma darla. Si necesitan que un Yachac les haga una limpia antes del parto, eso está permitido y los médicos deben respetar sus creencias, también si quieren tomar agua de guayusa. Utilizar la medicina ancestral está permitido siempre que no se afecte la vida de la madre y la de su hijo”, afirmó,

Para el representante de la Mesa de Interculturalidad, de Diálogos Nacionales, Inkarri Kowii el problema de movilización desde las comunidades hacia los hospitales se solucionaría si hay una articulación interinstitucional, donde intervenga la policía, militares y equipos de los bomberos, para trasladar a los pacientes hasta los hospitales.

Olga Amboya, Especialista de Promoción de la Salud e Igualdad del Ministerio de Salud Pública, MSP, comentó que la situación en la Amazonía es complicada por la falta de transporte para llevar a los pacientes a los hospitales. “Tenemos ambulancias obsoletas que para estas carreteras no sirven, llevamos 10 años pidiendo ambulancias y no nos dan”, afirmó.

Para el achuar, Rafael Taish, por necesidad deben curarse con plantas y cuando un Taita les dice que solo se pueden sanar en un hospital, no tienen para trasladarse a la ciudad, ya que necesitan avionetas y las empresas cobran desde USD 590 a USDD 1.000 dólares, un valor que es imposible cubrirlo.

Los participantes de este encuentro, trabajaron en tres grupos donde se analizaron los ejes en los que puede existir limitaciones para aplicar el enfoque intercultural. Estos ejes son: idioma (incluye señalética), hospedaje, alimentación, movilización y vestimenta. Estos son temas críticos, ya que cada pueblo, comunidad y nacionalidad, tiene sus propias creencias que deben ser respetadas.

Las recomendaciones de estos encuentros son monitoreadas y ejecutadas por la Dirección Nacional de Salud Intercultural. Para Venegas y Amboya, en el caso de la Amazonía, el trabajo recién inicia, ya que aún falta una gestión coordinada para dar cobertura de salud a las comunidades más lejanas y contar con un presupuesto permanente que ayude a cubrir las múltiples necesidades.

Informativo Dialogos Nacionales Julio

CICLO DE CONVERSATORIOS: DE LA PARIDAD LEGAL A LA PARIDAD SUSTANTIVA

Área: Género y diversidades • Proyecto: De la Paridad Real a la Paridad Sustantiva

Por: Cecilia Lincango

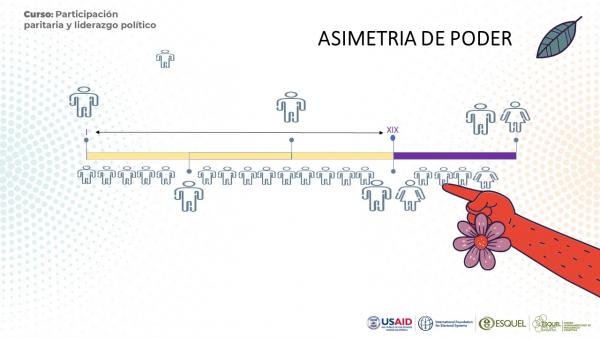

El ciclo de conversatorios “de la paridad legal a la paridad sustantiva” un ejercicio con hombres y mujeres de organizaciones políticas, quienes reflexionaron aspectos relativos al manejo y ejercicio del poder y la política, desde una mirada y perspectiva de género, en la construcción de nuevos sujetos políticos para provocar cambios, e incidir en la transformación y fortalecimiento de la democracia, se llevó a cabo entre los meses de mayo a julio del 2022 y concluyó exitosamente con la participación promedio de 45 participantes. Este esfuerzo se impulsa en el marco del proyecto “Democracia, organizaciones políticas y género: de la paridad legal a la paridad sustantiva” con el apoyo de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y ejecutado por fundación Esquel.

El abordaje del poder, la negociación, la violencia en la política provocaron la mirada de cómo se definen, identifican, integran, cuestionan o sienten los y las sujetos en sus organizaciones políticas. De ahí que, renovar la cultura política pasa por visibilizar y comprender las desigualdades legales, reales y simbólicas para construir nuevas sociedades justas e inclusivas.

El ciclo inició con el conversatorio “Democracia: el manejo del poder en la política” (31/05) que ahondó aspectos fundamentales de la democracia definiendo como un constructo continuo y permanente que exige estrategias para entender las realidades, comprender las demandas de los diversos actores y responder en beneficio del colectivo, como sociedad. Considerando que el ejercicio de lo político se mueve es un escenario de conflictividades se profundizó en un segundo conversatorio sobre la “negociación” (14/06) como un proceso de comunicación fundamental para la selección de la mejor opción en la solución de un conflicto, escenario poco fácil para las mujeres que quieren hacer política y para quienes la naturalización de la “violencia” (05/07) contra las mujeres, basados en aspectos estructurales y culturales y cuyo modelo también está presente en el ámbito partidario, se convierte en una limitante que deben enfrentar las mujeres en el juego de las relaciones del poder. Por tanto, la igualdad sustantiva, aún, no está en acceso a los derechos puesto que, hombres y mujeres, se construyen en un modelo hegemónico de la “masculinidad” (19/07) y construida como un dispositivo del poder, de disciplina, de control, de superioridad, lo que exige abordar las masculinidades desde una visión no solo desde los hombres sino desde el involucramiento de todas y todos para resignificar el poder desde el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, lo que implica edificar un modelo de igualdad, equidad y justicia.

Las personas participantes en los conversatorios, manifestaron a través de sus testimonios algunas reflexiones, de las cuales se recogen:

“No hay que desconocer que vivimos en una sociedad patriarcal, la lucha de las mujeres no viene de hoy o de ayer, viene desde muchos años atrás (…) seguimos luchando porque haya igualdad entre hombres y mujeres (…) anhelamos que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades.” (Testimonio de una de las participantes)

Bases de la Postulación Consejo Cosultivo

En el Ecuador, 1 de cada 4 niñas y niños (23%) con edades comprendidas entre 0 y 5 años presenta Desnutrición Crónica Infantil (DCI). La última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 (ENSANUT 2018) revela que el incremento de la DCI en menores de dos años ha sido de 24,8% en el 2012 a 27,2% en el 2018. Esta realidad ubica al Ecuador como el segundo país de América Latina con mayor prevalencia de niños y niñas menores de cinco años con DCI (CEPAL, 2020).

La Desnutrición Crónica Infantil (DCI) es el mayor problema de desarrollo, tanto por su dimensión en el presente, como por las potenciales consecuencias en el futuro, pues condiciona el pleno desarrollo de niños y niñas y deja huellas para toda su vida.

El combate contra la DCI es tarea de toda la sociedad. Por ello, con el objetivo de crear un espacio de consulta, diálogo, acuerdo y articulación con las organizaciones de la sociedad civil, la academia, la cooperación internacional, los medios de comunicación y el sector privado y con el objeto de acompañar y evaluar la implementación de la política pública enfocada a la prevención y reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, La Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, suscribió el Acuerdo Ministerial Nro. STECSDI-STECSDI-2022-0003-A, que crea el Consejo Consultivo para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil.

Para dar curso a este proceso, se conformó un Consejo Consultivo Temporal que tuvo la responsabilidad de diseñar el “MECANISMO DE CONFORMACIÓN, ALTERNANCIA Y MODELO DE GOBERNANZA DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL”.

Conforme al Acuerdo Ministerial, el citado Mecanismo indica que el Consejo Consultivo estará conformado por 20 miembros provenientes de los siguientes sectores:

a. SIETE (7) delegados de las Organizaciones de la sociedad civil -en sus distintas formas de manifestación social y de organizaciones no gubernamentales- con experiencia de trabajo en reducción y prevención de la desnutrición crónica infantil, promoción de los derechos de la niñez, protección integral y/o salud pública; así como liderazgo y trayectoria reconocida en el sector que represente. Compuestos de la siguiente manera:

- 1 representante de las organizaciones o colectivos de promoción y defensa de los derechos de la niñez;

- 1 representante de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres gestantes y en período de lactancia;

- 2 representantes de pueblos y nacionalidades;

- 1 representante de ONG´s nacionales;

- 1 representante de ONG´s internacionales;

- 1 representante de los gremios y sociedades científicas de la salud.

b. TRES (3) delegados de las Cámaras, asociaciones, pequeñas, mediana y/o grandes empresas y organizaciones sin fines de lucro con capacidad demostrada de articulación del sector privado y con experiencia en programas y/o proyectos de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil, promoción de los derechos de la niñez, protección integral y/o salud pública; con liderazgo y trayectoria reconocida en el sector que represente.

c. CUATRO (4) delegados del sector académico con experiencia en investigación, formación o desarrollo de programas y/o proyectos de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil, promoción de los derechos de la niñez, protección integral y/o salud pública; con liderazgo y trayectoria reconocida en el sector que represente. Dos (2) representantes serán de las Universidades; y Dos (2) representantes serán de los Institutos Superiores técnicos y tecnológicos. Los delegados deben ser expertos y contar con liderazgo y trayectoria reconocida en el sector que represente.

d. TRES (3) delegados de los medios de comunicación con conocimientos en temas de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil, promoción de los derechos de la niñez, protección integral y/o salud pública. Un (1) representante del medio tradicional (prensa, radio y televisión); uno (1) representante será de los medios alternativos y, uno (1) por los medios radiales comunitarios. Los delegados deben contar con liderazgo y trayectoria reconocida en los sectores que represente.

e. UN (1) delegado del Grupo de Nutrición del Sistema de Naciones Unidas.

f. DOS (2) delegados de los Organismos multilaterales, bilaterales y organizaciones de cooperación internacional que implementan programas sociales de desarrollo en el Ecuador en favor de las políticas de salud y desarrollo infantil.

El Consejo Consultivo Temporal estableció los criterios de selección así como el procedimiento para este proceso.

El Consejo Consultivo Temporal tendrá en cuenta los siguientes criterios para escoger a los 20 miembros que integrarán el Consejo Consultivo permanente:

Representatividad, legitimidad, probidad notoria, experiencia demostrable en DCI, representación territorial (costa, sierra y amazonía), vínculos con actores territoriales, equidad de género y generacional pertinencia cultural.

Las organizaciones tendrán un término de (15) días hábiles a partir de la fecha de lanzamiento de la convocatoria, para presentar su postulación debidamente motivada con las razones por las cuales desea formar parte del Consejo Consultivo, acompañada de los nombres de sus candidatos y los documentos de respaldo solicitados. Cada organización podrá postular solo un candidato titular y un suplente.

El Secretario del Consejo Consultivo, en un término máximo de (7) días hábiles, deberá consolidar la información recibida y presentarla al Pleno del Consejo indicando si las organizaciones postulantes cumplen o no con los criterios y parámetros establecidos para el efecto.

Aquellas organizaciones que hayan postulado y no sean aceptadas dentro del proceso de selección, serán notificadas por escrito. Las organizaciones podrán solicitar la revisión de su postulación en el término de tres (3) días hábiles.

El Pleno del Consejo Consultivo, en base a la información presentada por la Secretaría procederá a seleccionar a los 20 miembros del Consejo Consultivo definitivo, en un plazo máximo de quince días (15 días) y dentro del marco de los criterios de selección definidos en el presente instrumento.

Las organizaciones seleccionadas recibirán una notificación escrita, en la que se incluirá la fecha, hora y lugar en que se realizará la posesión del Consejo Consultivo permanente.

Las organizaciones seleccionadas deberán remitir una carta de aceptación de sus delegados, por notificación física y/o electrónica dirigida al Presidente del Consejo Consultivo.

- Haber leído las bases de postulación

- Tener lista una carta motivada que exprese el interés de la organización en participar en el Consejo Consultivo.

- Detallar la experiencia específica de su sector (las 3 más relevantes).

- Contar con la información de los candidatos:

Nombres completos

Número de cédula

CV del postulante principal

CV del postulante suplente - Tener información sobre la experiencia de los candidatos principales y suplentes.

Chatboot

Chatboot

Consola

Consola